向佐 36 歲的生日那天,

郭碧婷是否懷孕這個世紀未解之謎被成功畫下了句點,

向太陳岚也終于在社交平台上光明正大地官宣新成員的到來。

但這瓜吃的有些消化不良。

一邊是向佐在微博歡天喜地官宣孕事,

另一邊是向佐和當紅女主播暧昧的花邊新聞甚嚣塵上,

事實上,比起網絡上那個疑似小三的女主播,

在向佐和郭碧婷的這段豪門婚姻裡,

向太才更像那個如影随形的 “ 第三者 ”。

從《最美的時光》到《我家小倆口》再到《女兒們的戀愛》,

郭碧婷和向佐一直活在大衆的審視之下,

相識、相戀到結婚都分别有一部真人秀做現場播報。

與小倆口一起上真人秀節目、登熱搜的,

還有一手促成他們婚姻的關鍵人物——向太陳岚。

同樣是嫁入豪門,

比起懷孕後依舊備受賭王家族冷落的奚夢瑤,

複制添加嘉待情感導師wechat id:jiadais,line賬號:yesaay,幫你解決疑難情感問題!

郭碧婷似乎一直被向太視若珍寶。

前一段時間,

郭碧婷疑似産前抑郁,

深夜删光向佐相關信息,

還多次在社交平台上發布一些模棱兩可的話語。

從被身邊人消費到後悔,再到表現出惆怅,

一有風吹草動,

向太都是第一時間趕來緊急公關。

比起向太的雖遲但到,

遲遲不表态的向佐反而越來越在 “ 郭碧婷丈夫 ” 這一身份上缺位。

夫妻二人溝通或者解決問題的渠道,

幾乎被向太以一己之力承擔,

或者說是切斷了。

畢竟,郭碧婷是當初向太為向佐精心挑選的妻子。

《最美的時光》裡,向太就極力撮合向佐和郭碧婷。

這段婚姻從一開始就注定多了一個掌權的 “ 女主人 ”。

《我家小倆口》裡,

大家發現向佐郭碧婷的婚禮是按照向太喜好籌備的,

“ 向媽媽跟向爸爸好喜歡那個,幫我們籌備這一些。”

向太催促二人生孫子,向佐也非常聽話:

“ 領導決定,我們隻是幹活的。”

從結不結婚到生不生孩子,

最後向太連郭碧婷的新發型都要安排的明明白白。

一向喜歡大包大攬的向太,

自始至終也沒明白一件事情:

婚姻是夫妻二人的事情,

向太作為婚姻裡強勢入駐的 “ 第三人 ”,

她的貿然插手,

隻會讓夫妻二人漸漸失去彼此磨合的時間,

最終丢掉解決問題的能力。

“ 太順當的姻緣反而越來越無滋味。

就好比,你隻會記得自己跋山涉水去見的人,

而根本想不起那些跋山涉水來見你的人。“

2。 被父母承包的一生

主動強勢的婆婆 / 媽媽,

被迫成為巨嬰的孩子們。

向太轉發向佐的微博時說了這樣一句話:

“ 你們也是如我們所願在 36 歲生個鼠寶寶給我們。”

給我們?

這個孩子的存在是自己真心想要的,

還是僅僅給父母一個交代?

而向太對向佐的這種習慣性掌控,

并不是一天煉成的。

著名心理學家阿德勒曾有個論斷說,

“ 假如媽媽比較富于權威性,

整天對着家人唠叨,

女孩子們可能會模仿她,變得刻薄好挑剔。

男孩子則始終站着防禦的地位,害怕受批評,

盡量尋找機會表現他們的恭順。“

接受馬薇薇的采訪時,

向佐并沒有對自己的 “ 恭順 ” 一面感受到不妥。

“ 我不聽她聽誰的呢,她是我媽,我很尊重她。”

可實際上,尊重不代表依賴。

向佐出道以來一直沒有脫離過向太的羽翼,

那部豆瓣評分 4.8 的功夫電影《我的拳王男友》就是為他量身定制的。

更别提向氏夫婦在 2015 年出品,

5 億投資,大咖雲集的《封神傳奇》,

硬生生讓李連傑、古天樂等諸位大咖成為了向佐一個人的陪襯。

一生都在走被父母安排好的道路,

這種無處不在的關愛,

對孩子來說何嘗不是另一種枷鎖呢?

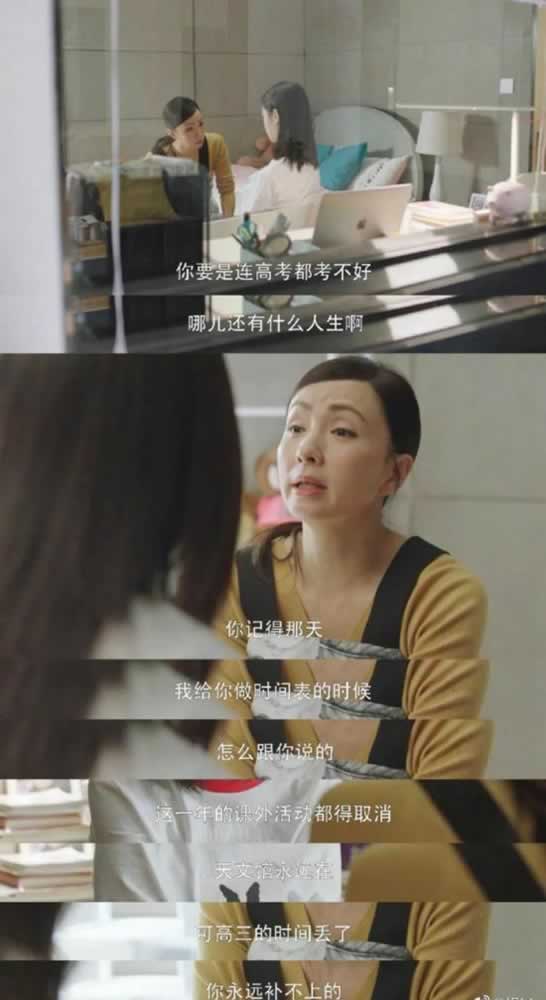

就好比《小歡喜》裡的英子,

在英子媽媽的世界裡,孩子就是她生活的全部。

為了能讓英子有一個良好的學習環境,

宋倩把她的房間裡裝滿了隔音闆,

幫她杜絕了一切與學習無關的事情,

甚至最後連她想要去哪所大學都忍不住要幹涉。

被逼迫的英子萬念俱灰之下,選擇了跳河,

“ 我就是想要逃離你 ”,

這句聲嘶力竭的呐喊,

不知道喊出了多少被父母壓抑着的孩子的心聲。

家長對孩子的未來給予厚望可以理解,

但是從 “ 望子成龍 ” 到 “ 拔苗助長 ” 隻需要一步之遙。

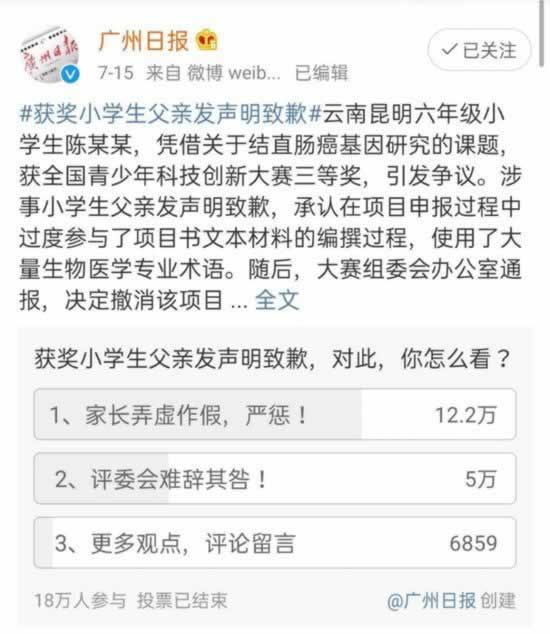

前幾天一則神童的新聞在網上引起軒然大波,

雲南昆明六年級的學生因為一篇關于 “ 直腸癌 ” 的研究課題,

獲得全國青少年科技創新大賽三等獎。

六年級的學生研究起了基因,

還沒學會走就開始飛馳人生了?

後來大家發現,

這位 “ 神童 ” 其實是一位研究員的兒子。

偷雞不成反蝕把米,

父親本想給孩子鋪路,

一不小心鋪成了高速公路。

父親協同孩子進行科創造假,

這樣虛假的榮耀是孩子真心想要的嗎?

成年人在無形中用 “ 為你好 ” 這三個字擠壓了孩子們的正常生長空間,

這讓孩子越來越像被父母操弄的傀儡,

獨立越來越成為一件可望而不可即的事情。

3。 離開父母你還能幹什麼?

在父母殷切期望下長大的孩子們,

有的在叛逆期徹底放飛自我,

用自己各種幼稚的舉動表達自己對權威的反抗。

就像那個偏激的吳謝宇,

即使在母親的嚴格管控下已經考上了北大,

但是長期積壓的情緒,

還是讓他選擇走上弑母這條萬劫不複的道路。

父母對孩子過分窒息的控制,

最終居然化成了自己的催命符。

既可憐,又可悲。

另一部分人的生活就像溫水煮青蛙,

小時候隻得到過父母 “ 有條件的愛 ”,

他們潛意識裡認為隻有迎合父母的需求和期望,

才能獲得微弱安全感。

長大後變成不敢反抗愛人、同事、朋友的讨好型人格。

我的一個朋友就是這樣,

父母強烈的控制欲讓她形成了一種畸形的認知:

隻有不斷地滿足别人的需求和期望的時候,

才能獲得别人的關注和愛。

成年後的她自卑,懦弱,不敢拒絕 ……

到了社會上經曆的一切打壓讓她壓力劇增,身心俱疲。

現象背後,

是一群活生生被父母親手毀掉的孩子。

這些父母用自己的愛為孩子精心鑄造了一座座囚籠,

可是這個囚籠的外表再華麗,再富麗堂皇,

目的也隻是鎖住金絲雀,

最終讓孩子們成為按部就班的複刻品而已。

如果可以,

想問問那些一手包辦孩子人生的父母,

你覺得孩子真的獲得了幸福嗎?

現實生活中更多父母對孩子的所作所為,

可能更變本加厲。

這種來自親人的控制,

時常打着 “ 以愛之名 ” 的旗号,

無處不在,又讓他們無處可逃。

被父母掌控的人生,孩子永遠都無法活出自我!

俗話說:“三歲看大,七歲看老”

原生家庭對我們的影響真的很重要